Мы продолжаем цикл материалов, посвящённых нашим коллегам, работавшим в газете в разное время.

В этот раз своими воспоминаниями поделился главный редактор тогда ещё «Ленинской правды» Александр Михайлович Никонов, отдавший газете почти три десятка лет.

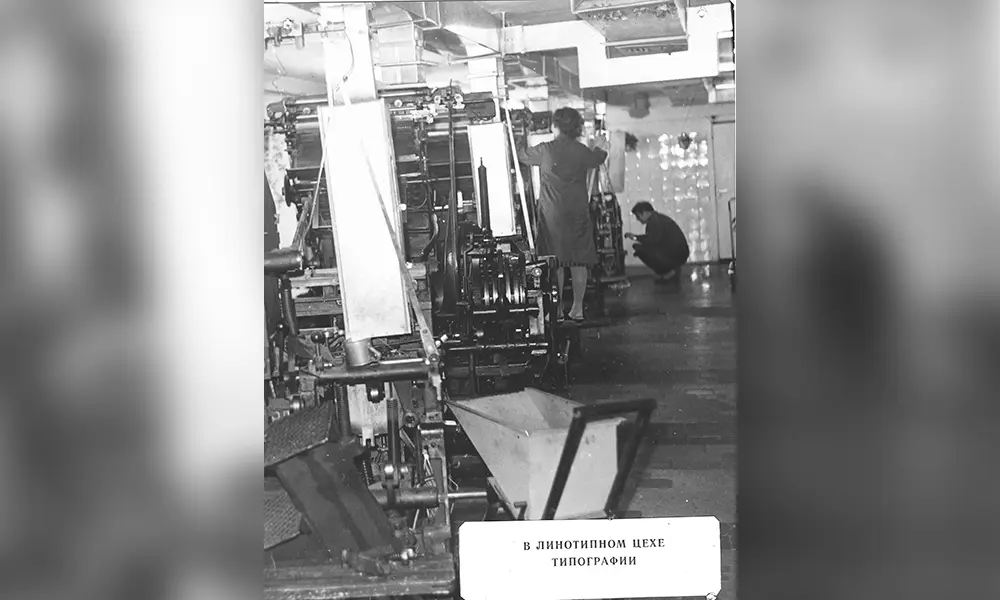

Главное звено — типография

В Нижнекамск я приехал в 1974 году. Первые три года занимал должность заместителя редактора. До моего прихода в редакцию её руководителями были Юрий Борисович Щелыванов и Александр Алексеевич Данилов. Редакция размещалась в здании горисполкома, а типография в бараке посёлка Строителей. Её директором был Нимат Салиев, а главным инженером Шакирзян Салимзянов.

Из полиграфистов назову лишь Галину Белоусову, печатницу первого номера «ЛП». Барак был холодный, пропадало тепло, временами не было света. Старое оборудование выходило из строя, домой уходили за полночь. Оставаться ночевать было жутковато — бегали крысы, а в соседних бараках жили условники. Первый номер в количестве 3 тыс. экземпляров печатали всю ночь. За тиражом приехал начальник узла связи Геннадий Лобанов, чтобы раздать газеты участникам первомайской демонстрации.

Маленький холдинг

В первые годы газета выходила по вторникам, четвергам и субботам, дублировалась на татарский язык («Ленин нурлары»). Замредактора по дубляжу был Николай Евсеевич Кузнецов. В штате газет состояли 24 человека. Это был как бы небольшой медиахолдинг.

Коллективы жили одной семьёй. Проблем было много — в редакции не было диктофонов, простейшей электрической печатной машинки. Первой в республике газета перешла на компьютерную вёрстку и офсетную печать, стали выходить пять раз в неделю, тираж достигал 30 тыс. экземпляров.

В отдельные годы газета издавалась на собственные деньги! Редакция и типография перешли в новое здание. С помощью Николая Васильевича Лемаева удалось оформить зал рабселькоров, библиотеку, фотолабораторию и музей.

Познали рыночную экономику

В 90-е годы пережили много трудностей. Больше времени уходило не на творческую работу, а на изыскание средств на покупку бумаги, оплату полиграфических услуг, распространение газеты. В 1993 году начинались курсы и знакомство с переходом к рыночной экономике в Среднеевропейском экономическом исследовательском институте (г. Будапешт).

В одну из групп была включена и моя фамилия. В дальнейшем мне удалось принять участие в семинаре по менеджменту в Академии экономики и техники в Германии, пресс-конференциях и брифингах в Финляндии, Англии и Франции. По окончании учёбы я вернулся в Нижнекамск с багажом знаний, которые оставалось внедрить на практике.

Деньги на банковском счёте редакции сгорели, решил искать спонсоров. Выбор пал на «Нижнекамскшину». Я питал надежду на директора Николая Зеленова, который всегда шёл навстречу людям. На моё письмо была наложена резолюция на отпуск автошин.

Благодаря этому, нам удалось получить из Соликамска вагон бумаги, которой для печати газеты хватило на два года.

Не успели порадоваться, как зазвонил телефон директора типографии: «Спасибо за бумагу, но печатать вашу газету люди отказываются. Печатники не хотят работать бесплатно».

Забастовку прекратили быстро, решили, что печатники будут получать зарплату вместе с журналистами из редакционной кассы.

Проблемы с почтовиками и долгами за коммунальные услуги решали бартером — в счёт подписки. В самые трудные годы не обходилось без помощи председателей профкомов градообразующих предприятий. О наличке в 90-е оставалось только мечтать. В то трудное время мы выстояли, не потеряли ни одного читателя.

Выручали оптимизм и энергичность

Долгое время коллектив лихорадило от нехватки кадров, часто на работу попадали люди, далёкие от журналистики. Более способные шли на повышение в редакции, а затем заняли достойные должности в республиканской прессе — Римма Гурьянова, Александр Латышев, Герман Чернышов. Уходя на пенсию, я обратил внимание, что все до единого сотрудники редакции были приняты на работу мною.

Это была команда, объединённая оптимизмом и энергичностью, мы всегда с полуслова понимали друг друга. Это позволило создать в редакции деловую и творческую атмосферу, хороший ритм, продиктованный графиком выпуска газет, и желанием сделать завтрашний выпуск лучше предыдущего.

Рабселькоровское движение

В годы моей работы большое значение придавалось развитию рабселькоровского движения. Ставилась цель — в каждом населённом пункте, предприятии, организации должен быть свой внештатный корреспондент. Чем больше авторов, тем разнообразнее тематика, интереснее газета, у каждого свой стиль и подход к освещению проблемы.

Работу более сотни рабселькоров координировал отдел писем и массовой работы, ни одно письмо не оставалось без внимания. Запросы для принятия мер направлялись в инстанции, а ответы публиковались в рубриках «Резонанс», «Газета выступила. Что сделано?», «Нам отвечают».

Активисты печати были частыми гостями редакции. Для рабселькоров и стенгазетчиков на занятиях выступали учёные Казанского госуниверситета, собкоры центральных изданий, редакторы ведущих республиканских газет и журналов. При редакции работали литературные объединения «Данко» и «Кама таннары». Изучать нижнекамской опыт работы по развитию рабселькоровского движения приезжали ответственные работники Союза журналистов СССР.

Опыт газеты по всей России

В 80-е годы Госкомиздат республики утвердил адрес «Ленинской правды» адресом творческой лаборатории, первопроходцев всего прогрессивного. Помню слова нашего гостя, председателя Госкомиздата РФ И. Ворожейкина, который посетил редакцию: «Более 70% районных газет в России ютятся в неприспособленных, аварийных помещениях, а тут для каждого сотрудника отдельный кабинет, и даже музей есть!».

Не прошло и года, как я, по предложению самого И. Ворожейкина, единственный из Татарии отправился в Омск на Всероссийский семинар. Мне довелось выступить с докладом о работе редакции и по другим темам во многих аудиториях России, в городах: Нижний Новгород, Саратов, Волгоград и Москва. В МГУ им. Ломоносова мои доклады вошли в методические пособия, выпущенные университетом. Поддерживал деловые контакты с журналистами из других регионов, был вхож в правление Союза журналистов СССР, сектор печати Московского обкома партии. Избирался делегатом Всесоюзного съезда журналистов, принимал участие в парламентских слушаниях Государственной думы.

Постскриптум

Завершу свои заметки большой благодарностью своему коллеге-заместителю — лучшему другу Николаю Анатольевичу Журавлёву, работавшему в редакции без устали долгие годы. Только с ним на равных мне всегда удавалось решать самые насущные проблемы и добиваться во всём успеха. И наши заслуги оказались поровну: в 80-е годы мы получили Почётные грамоты Госкомиздатов СССР и АССР.

По материалам А. Никонова